Shepilov's photo library

Shepilov's photo library

Shepilov2008

|

1.Фотоаппаратура

MINOLTA (камеры,обьективы,вспышки,принадлежности) NEW! NIKON (сравнительная таблица зеркальных фотоаппаратов) NEW! PENTAX (камеры,обьективы,вспышки,принадлежности) NEW! 2.Статьи и полезные советы Постановка света при фотосъемке. NEW! Техника освещения при съмке на натуре NEW! Камеру какой фирмы лучше купить для 35мм пленки? (И другие волнующие вопросы...) NEW! Советы по фотосъемке и ответы на некоторые основные вопросы NEW! Советы по макросъемке. NEW! а.Использование светофильтров в пейзажной сьемке. в.Ночная сьемка Техника ночной съемки Советы по ночной фотосъемке. NEW! Особенности съемки зимой 2 части NEW! Домашняя фотостудия (создание, съемка портрета,обнаженной натуры, обработка и публикация) 5 частей. NEW! О "НЮ" и не только... NEW! с.Экспозиция d.Практика сьемки FAQ е.Фотоаппараты FAQ Оптика FAQ f.Рекомендации по использованию фотовспышки Вспышки. FAQ Все о фотопленках. NEW! g.Пленки. FAQ Все о светофильтрах. NEW! h.Светофильтры. FAQ j.Фотоаппарат "ЗЕНИТ". FAQ 3.Особенности съемки и композиции Съемка на море NEW! Съемка пейзажа NEW! Некоторые практические приемы при съемке пейзажей в цвете (3 части) NEW! Фотосъемка с лампами накаливания. NEW! Тональность фотоснимка Создание иллюзии глубины резкости Съемка в условиях низкой освещенности. a.Композиция Экспокорекция. b.Ручная фокусировка c.Почему снимок не резкий. Расчет глубины резкости. NEW! 4.Цифровая фотография 5.Ссылки в Интернете Фото ссылки a.Домашние страницы фотографов |

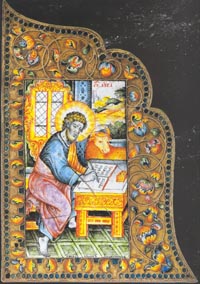

Семейные реликвии и вклады рода Строгановых в русские храмы 16 декабря в филиале Государственного Русского музея Строгановском дворце открывается экспозиция “Семейные реликвии и вклады рода Строгановых в русские храмы”. В двух залах анфилады второго этажа представлены памятники прикладного искусства, иконописи и лицевого шитья из фондов ГРМ, связанные с представителями рода Строгановых. Расположение выставки не случайно - именно в залах анфилады второго этажа до революции хранились многочисленные коллекции графов Строгановых, среди которых были картины западноевропейских и русских художников, скульптура, иконы и семейные реликвии. Состав выставки разнообразен. Это и “эталонные” произведения - небольшие подписные иконы, относящиеся к так называемой “строгановской школе” иконописи, и памятники лицевого шитья, исполненные женами “именитых людей” Строгановых, и работы усольских ремесленников, изготавливавших в строгановских вотчинах превосходные изделия с эмалями. “Строгановская школа” - условный термин, характеризующий одно из стилистических направлений в русской иконописи рубежа XVI–XVII веков, культивировавшееся представителями рода Строгановых. Эти небольшие (так называемые “пядничные”) иконы отличаются исключительным разнообразием сюжетов, усложненными, изобилующими деталями композициями, тщательностью и виртуозностью художественного исполнения. Появление этого направления было связано с Москвой и особо импонировало вкусам “именитых людей”. Принадлежность икон Строгановым определяется особыми владельческими знаками (метками), нанесенными на тыльные стороны иконных досок. Заказные строгановские иконы исполнялись как в Москве, так и в вотчинных строгановских мастерских - сольвычегодских “иконных горницах” и предназначались для вкладов во многие русские храмы. Одним из самых ранних произведений строгановского лицевого шитья, включенных в экспозицию, является шитая плащаница, в 1592 г. вложенная в домовый храм Строгановых - Благовещенский собор г. Сольвычегодска от имени Никиты Григорьевича Строганова. Это древнейший среди дошедших до наших дней памятник строгановского лицевого шитья, сохранивший на полях вкладную и литургическую надписи. С особой полнотой представлены на выставке произведения шитья XVII в. - продукция златошвейной мастерской Анны Ивановны, жены Дмитрия Андреевича Строганова. Превосходные по качеству пелены, покровы, детали священнических облачений предназначались для вкладов в многочисленные церкви и монастыри, в том числе в Соловецкий, откуда происходят несколько произведений, отобранных для экспозиции. Раздел семейных реликвий Строгановых открывает деревянный крест конца XVI - начала XVII в., вырезанный из “гробной доски” князей Василия и Константина Ярославских. Вложенный в драгоценную ставротеку (крестохранилище) он в 1610 г. был пожертвован Никитой Григорьевичем Строгановым в Благовещенский собор Сольвычегодска и до XIX в. входил в состав его драгоценной ризницы. Наряду с памятниками церковного искусства в экспозицию включен ряд произведений личного обихода “именитых людей”. Серебряные ковши и чарки сохранили имена владельцев - Максима Яковлевича, Дмитрия Андреевича и Григория Дмитриевича Строгановых. Судьбы произведений, собранных в Строгановском дворце, различны и, в то же время, удивительно схожи. Многие из них утратили связь с Сольвычегодском и Строгановыми еще в XIX веке, когда опустошительный пожар нанес невосполнимый ущерб Благовещенскому собору. Особенно пострадали его многочисленные приделы, имевшие собственные иконостасы. В 1820-х гг. под предлогом сбора средств на ремонт храма нерадивое духовенство начало распродажу старинных икон и утвари. Спасти “родовую святыню” от гибели и распыления помогли энергичные действия графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–1882). В 1847 г. он вывез в Москву часть распроданных икон храма. Впоследствии они были перемещены в Петербург в Строгановский дворец, где с XVIII века постепенно сосредотачивались разнообразные коллекции семейства Строгановых. Здесь же среди других сокровищ в XIX в. хранились серебряные чарка и ковш Максима Яковлевича Строганова и каповый ковшик “именитых людей”; отдельные произведения мелкой каменной и пластики. Незадолго до смерти, верный семейным традициям меценатства, С. Г. Строганов пожертвовал часть своих коллекций музеям Общества поощрения художников и С.-Петербургской Духовной академии. В составе этих собраний они и поступили в Русский музей. С массовыми распродажами имущества Благовещенского собора Сольвычегодска было связано появление в Петербурге еще трех драгоценных вещей: плащаницы “Положение во гроб” 1592 г., пелены “Царевич Димитрий” 1656 г. и резного креста 1610 г. Еще в середине XIX в. хранившиеся в Сольвычегодске памятники были вывезены в Петербург и обрели новых владельцев. Ставшая собственностью императорской семьи плащаница в 1884 г. была передана в церковь Аничкова дворца; пелена, приобретенная в феврале 1880 г. императором Александром II у исследователя древностей Павлова для Музея Общества поощрения художников, заняла место в экспозиции музея; крест-реликварий оказался в частной коллекции Н. П. Лихачева. В конце 1923 г. эти памятники впервые соединились на организованной Художественным отделом Русского музея выставке произведений “строгановской школы”, и с тех пор бережно сохраняются в коллекции древнерусского искусства ГРМ. Информационный спонсор Русского музея – Портал “Музеи России”. Пресс-служба ГРМ 15 декабря 2005 г

Фирмы-производители фотооборудования и фотоматериалов.

©Shepilov2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||